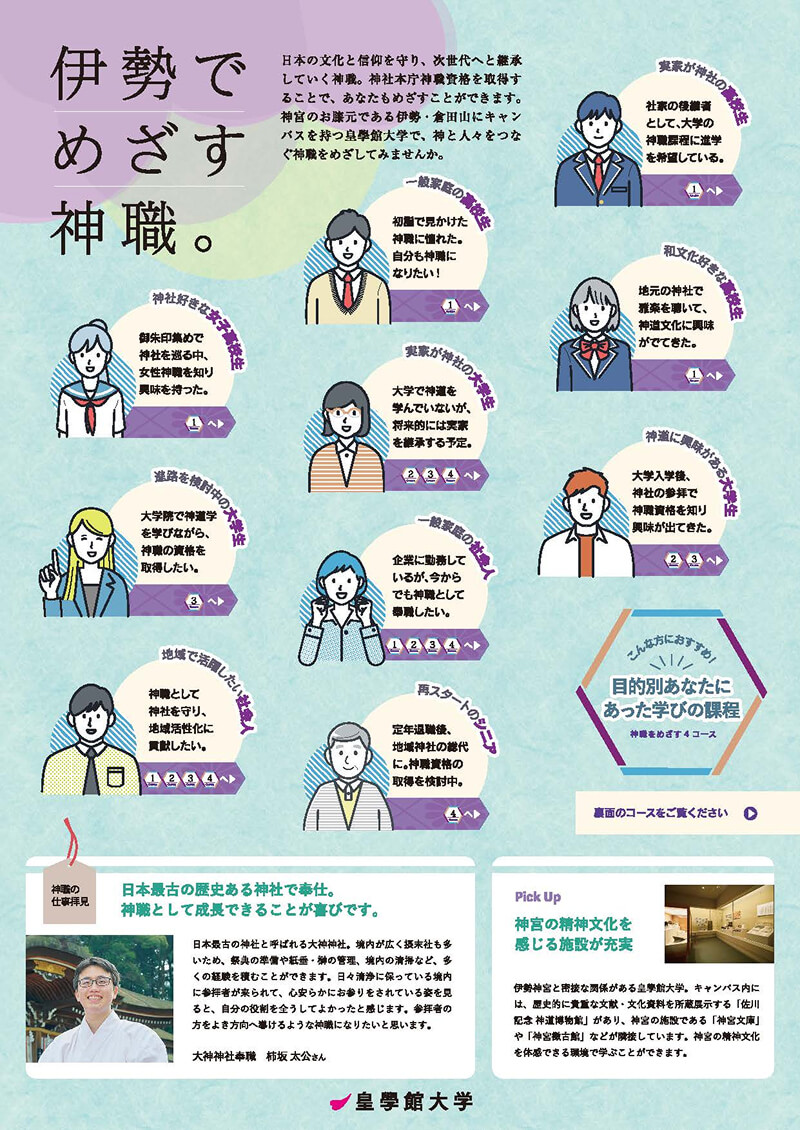

日本の文化と信仰を守り、次世代へと継承していく神職。神社本庁神職資格を取得することで、あなたもめざすことができます。神宮のお膝元である伊勢・倉田山にキャンパスを持つ皇學館大学で、神と人々を繋ぐ神職をめざしてみませんか。

神道学専攻科神道学専攻科

神道学専攻科について

堅実な学風のもと、1年の修業中に

密度の濃い神道学を探求

神社界のみならず、教育界や学界などさまざまな方面からの強い要望に応え、昭和56年に設置された神道学専攻科。神宮皇學館時代の建学の精神を継承し、教壇に立つのは文学部各学科を中心とする経験豊富な教授陣。学生の顔ぶれも社会経験や神社への奉職経験を持つ人などさまざまで、堅実な学風と清新な気風のなかで日本の歴史・伝統の核心である神道の高度な専門知識を学んでいます。

研究科・課程・専攻

概要

目的

神道学専攻科は、各方面の強い要望によって昭和56年に発足し、神宮皇學館大學の建学の精神を継承して、学部学科の基礎の上に、神道に関する知識及び技能を精深な程度に教授し、その研究を指導することを目的としています。専攻科は、日本の歴史・伝統の核心である神道の、高度な専門的教育研究機関ですが、また将来指導神職となるに必要な基礎的資質を養うことも目標としています。

修業年限

1年

入学定員

神道学専攻 20名

資格

専攻科を修了し、神職課程に関する所定の単位を修得したものには、神職階位(明階検定合格・正階)が授与されます。

教員一覧

授業科目

神道学専攻科

専攻科の修了に要する単位は、授業科目の内、必修4単位、選択32単位(○印より16単位・□印より12単位以上必修を含め)、合計36単位以上を修得することが必要です。詳細はシラバス、履修要項でご確認ください。

教授 板井 正斉(いたい まさなり)

担当科目◆

神道教化研究Ⅰ・Ⅱ

春学期は、基礎編として神道教化の総論、教化史、教化体制、教化方法論など教化活動に関する基礎知識を理解・体験する。

秋学期は、前半、基礎編として神道教化の対社会活動、現代生活と教化活動など教化活動に関する基礎知識を理解・体験する。後半は、応用編として地域神社をめぐる現状と課題を具体的に理解し、課題解決を目指すための新たな教化プログラムを企画立案する。

宗教学研究Ⅰ・Ⅱ

春学期は、宗教を客観的な視点で科学的に捉えることを目的とし、宗教学の基礎的な考え方や方法論を学ぶ。具体的には、宗教学の基礎的知識を修得するとともに、世界の諸宗教についても理解し、宗教やその儀礼・行事を公正な立場で比較・説明できる能力を養う。

秋学期は、宗教をアクティブラーニングという手法で学ぶことを目的とする。具体的には、主体的・対話的な個人ワークやグループワークを通じて、宗教を多面的に分析する能力を高めるとともに、宗教情報リテラシー(宗教情報を批判的に読解する能力)の習得を目指す。また、自分の見解や分析をグループの中で発表し、レポートにまとめるためのプレゼンテーション能力や思考力を養う。

教授 上小倉 一志(かみこくら ひとし)

担当科目◆

書道I・II

神職として奉職した場合に必要となる毛筆書道の技術を身につけるとともに、様々な実用書式に関する知識を修得することを目的としている。

書道I(神職課程)では、楷書の基本的結構法・用筆法を学習し毛筆書道の基礎技術を身につける。また、代表的古典を臨書することにより、色々な書式の変化に対応することができる幅広い毛筆書道の技術を修得する。さらに神社業務におけるより実践的な書式の練習をおこない、それに対応できる技術を身につける。

教授 多田 實道(ただ じつどう)

担当科目◆

日本宗教史

日本宗教史上において、 仏教が果たした役割は大きい。インドで成立した仏教は、中国を経て日本へと伝来し、独自の変化を遂げつつ定着していった。本講義では、その過程を追うことで、我が国の仏教の歴史を教義・理論・文化の側面からも理解することを目的とする。

教授 中山 郁(なかやま かおる)

担当科目◆

宗教学研究Ⅰ・Ⅱ

この授業では宗教学の基礎的な考え方や現象の捉え方を示すとともに、日本と世界の諸宗教について紹介をしてゆきます。授業を通じて皆さんは宗教について、基礎的な知識を習得するとともに、他者に教えることが可能になります。加えて、宗教やその儀礼、行事を偏見なく観ることができるようになるでしょう。なお、毎回の授業は、受講者が授業前に自宅で「事前学習動画」を視聴してから教室でさらに学びを深める「反転授業」の形態で行われます。

教授 橋本 雅之 (はしもと まさゆき)

担当科目◆

神道古典研究ⅠA・B

『古事記』上巻の神話を詳しく読むことを通して、神道古典の基礎的理解を深めることを目的とする。神道学のみならず国文学、国史学、民俗学、 神話学、深層心理学など様々な観点から日本神話の特色を考察し、それを自ら説明できるようになることを目標とする。また、古文を読んで正確な現代語に訳する読解力を身に着けることができるように授業を進めていく。

教授 松本 丘(まつもと たかし)

担当科目◆

神道神学研究Ⅰ・Ⅱ

神道は、日本人が、また国家から町村や家にいたる共同体が、敬虔に、伝統的な方法で神々を祭ってきた信仰的営みである。したがってそこにおのずから神学が発生した。その伝統的方法を探り、そのあるべき姿を確かめつつ神道に神学面から接近することを目的とする。

准教授 塩川 哲朗(しおかわ てつろう)

担当科目◆

皇室概説

日本の歴史・文化・信仰を考える上で極めて重要な位置にある皇室の基礎知識を身につけ、皇室の歴史を理解し、皇室に対する関心を高めることを目的とする。特に神道と関わりの深い祭祀や儀礼についての基礎的な理解を修得する。具体的には、皇室敬語、三種の神器、元号、宮中祭祀 (古代・近現代)、御大礼、山陵(喪葬儀礼)などを取り上げ、概要と歴史を理解し、基礎的な語彙を身につける。そして日本における天皇・皇室の存在意義に対する理解を深める。

神宮史Ⅰ

伊勢に創祀された神宮は古くより皇室と密接なかかわりをもち、神社神道や神信仰の中核的存在に位置付けられている。宮中の祭りと伊勢の祭りには古代からの祈りが生き続けている。その伊勢の神宮に関する古伝を明らかにし、創祀以来の歴史を理解して、その概要及び意味・意義を的確に表現できるようにすることが本授業の目的である。神宮史 I では、神宮の基礎的知識を確認しつつ、内宮・外宮の創祀と古代の神宮祭祀に重点を置き、神宮とその古伝・歴史の基礎事項を正確に説明できるようになることを目指す。

准教授 髙野 裕基 (たかの ゆうき)

担当科目◆

神道概論Ⅰ・Ⅱ

本授業では、「神道」という用語が想定する範囲を検討することからはじめ、「天皇と神道」、「古典と祭祀」、「外来思想と神道」、「神道の教学、学説」、「神道思想史」、「教派神道」、「神道行法」、「神道の基本理念」といった広汎な領域から「神道」について検討する。

本授業の目的は、上記の検討を通して「神道」に関わる基礎知識を習得するだけではなく、「日本文化と神道との関係」や「現代の神道が抱える諸問題」について、基礎知識を踏まえて考察できる能力を養うことにあります。

神社関係法規Ⅰ・Ⅱ

Ⅰは、憲法20・89条の解釈と運用について、宗教行政史や判例を用いて説明できるようになることを目指す。

Ⅱは、宗教法人法の基本理念と特徴について理解を深めつつ、宗教法人の運営における諸問題について学ぶ。

Ⅰ・Ⅱを通して、神社管理上の諸問題を法律に基づき適切に対処するための能力を身につけることを目的とする。

近代神道史

本授業では、わが国の近代史の展開を意識しながら、幕末維新期から昭和前期までの神道が直面した問題を政教関係という視点から理解し、その要点を説明できるようになることを目ざす。

准教授 谷戸 佑紀 (たにど ゆうき)

担当科目◆

神宮史Ⅱ

本講義では、近世から近代までの神宮の歴史を理解することを目的とします。当該期の国家や社会における位置づけはもちろん、神職・崇敬者の実像や膝下に広がる地域(宇治・山田)の様相にも注目することで、祭祀と信仰のあり方についての知見を深めたい。

また、適宜、関連する文献(史料)を紹介し、基礎的知識の獲得も目指す。

神職課程 授業科目および担当教員

神職階位(専攻課程Ⅰ類:明階検定合格・正階授与)

高等課程は、神社本庁「神職養成機関に関する規程」の第四章(第二十条)に、「神道に関する知識及び技能を精深な程度において教授し、並びに神明奉仕の精神を涵養せしめることを目的とする」とあり、将来指導神職たるべき素地を養うため大学に設置されています。

- 履修手続き

- 「神職課程履修申込書」を、期日までに神職養成部へ提出すること。

- 履修後に神職課程を辞退する場合は、指導教員に相談・報告の上、「神職課程履修辞退願」を必ず神職養成部へ提出すること。

- 明階申請

大学卒業後・修了後、神宮・神社・神社本庁・神社庁の職員(神職・巫女・事務員を問わない)として2年以上在職し、神社本庁研修規程に基づき、必要な研修を受講した後、各都道府県神社庁を通して「明階」を申請することができます。